HOME | | | Sitemap

von

klausjans.de | | |

Ein

Lied-Libretto-Text von Wolfgang

Müller von

Königswinter für die Ouvertüre von Robert Schumann, 1853

uraufgeführt,

für das 31. Niederrheinische Musikfest Düsseldorf. (Der Urtext von M.

Claudius wurde von W. M. v. K. wohl auch aus einem besonderen Grund

stark verändert ... für die

Absicht der Schumann-Komposition.) Der 17.5.1853 war bereits ein

Dienstag. Der

16.5.1853 war der Pfingstmontag.

Wolfgang Müller und Robert Schumann kannten sich. Müller war in deren

Düsseldorfer Zeit zudem Arzt für Clara und Robert Schumann, namentlich

(so er als Arzt) Peter Wilhelm

Carl Müller, auch laut Adressbuch. Sein Künstlername aber war schon

lange parallel dazu "Wolfgang Müller", später dann auch mit dem festen

Namens-Zusatz "von

Königswinter".

Schumann durchlitt in Düsseldorf etliche Krisen, war

beim Orchester sehr unbeliebt; Schumann gab dann sogar die

Leitungstätigkeit als

Musikdirektor auf. Am 27. Februar 1854 stieg er am Rhein

(Höhe Oberkassel) über das Geländer einer Ponton-Brücke und stürzte

sich in

den Fluss, wurde aber gerettet. Schumann würde sehr bald danach

Düsseldorf verlassen, denn er kam am 4.3.1854 nach Endenich (damals

noch bei Bonn) ins

Sanatorium "Anstalt für Behandlung und Pflege von

Gemütskranken und Irren" wegen seines

immer wirrer werdenden Zustandes. (Wolfgang

Müller von Königswinter zog seinerseits bereits mit seiner Familie

offiziell am

16.7.1853 als Arzt und

Schriftsteller fest nach Köln.)

Auf dieser Web-Seite geht es um a) W. Müllers Text-Version zum

Rheinweinlied b) das 4-tägige Gesangfest/Gesangsfest von August 1852 in

Düsseldorf c) das

31. Niederrheinische Musikfest (diesmal in Düsseldorf als

"Austragungsort") von Pfingsten

1853 ... und um die Geislersche Halle bzw. Tonhalle im Geislerschen

Garten in Düsseldorf. (= Alte Halle und Neue Halle im Geislerschen

Garten: ACHTUNG!

Es gab zwei!)

Siehe

auch Tabellarische

Zeitleisten-Biografie zu Wolfgang

Müller von

Königswinter.

Siehe aber auch noch

Liste

Bücher Publikationen Veröffentlichungen

zu Wolfgang Müller von Königswinter.

Alpabetische

Titelliste der Gedichte Texte Buchtitel

et al. Wolfgang

Müller von Königswinter

Einige Personen

zu und um Wolfgang Müller von

Königswinter

Das "Rheinweinlied", aber der

Wolfgang-Müller-Text

(W. M. v.

K.)

Wolfgang Müller von Königswinter

Im August 2025 erfasst von Klaus Jans vom

Notenblatt, 16 Seiten,

Verlag N. Simrock, Bonn, 1854, wegen der Zeilen-Wiedergabe im

Gedicht-Stil wurde hier am Anfang immer

groß geschrieben, jede Zeile – im Notenblatt wird es anders

gehandhabt.

|

RHENWEINLIED Originaltext von 1775

RHEINWEINLIED Matthias Claudius

--

gelb

sind die Teile unterlegt, die sich nur hier |

RHEINWEINLIED aber nun die veränderte Text-Version von W. M. v. K. = von Wolfgang

Müller von Königswinter, er fügte einiges

Als Libretto-Text zur Schumann-Ouvertüre, uraufgeführt

am Schumann-Noten wurden zuerst gedruckt 1854 bei N.

Simrock.

-- farbig

(blau/orange/rosa)

sind die Teile unterlegt,

die

sich links |

|

_________________________________

Die

Matthias-Claudius-Strophen

HIER

|

TENORSOLO:

Was lockt so süß! Im lauten Töne weben Kehrt stet der alte Klang,

Horcht, horcht, Er will die gold'nen Flügel heben Entfaltend freud'gen Sang

Oft klang er schon an Rebehügeln wider Im hellen Sonnenschein, O stimmet ein, Es gilt ein Lied der Lieder, Stimmt ein: Am Rhein, am Rhein!

CHOR:

Bekränzt mit Laub den lieben, vollen Becher Und trinkt ihn fröhlich leer, Und

trinkt ihn fröhlich leer! In ganz Europia, Ihr Herren Zecher, Ist solch ein Wein nicht mehr, Ist solch ein Wein nicht mehr! Ist solch ein Wein nicht mehr!

VIER SOLOSTIMMEN:

Was lockt so süß Im lauten Töne weben Kehrt stet der alte Klang

Horcht, horcht, Er will die gold'nen Flügel heben Entfaltend freud'gen Sang

Oft klang er schon an Rebehügeln wider Im hellen Sonnenschein, O stimmet ein, Es gilt ein Lied der Lieder, Stimmt ein: Am Rhein, am Rhein

Bekränzt mit Laub den lieben, vollen Becher Und trinkt ihn fröhlich leer, Und trinkt ihn fröhlich leer!

In ganz Europia, Ihr Herren Zecher, Ist solch ein Wein nicht mehr, Ist solch ein Wein nicht mehr! Ist solch ein Wein nicht mehr!

Am

Rhein, am Rhein, da wachsen uns're Reben, Gesegnet sei der Rhein!

Und geben uns diesen Labewein, Und geben uns diesen Labewein!

So trinkt ihn denn Und lasst uns alle Wege Uns freu'n und fröhlich sein, Uns

freu'n und fröhlich sein! Und wüssten wir, Wo Jemand traurig läge, Wir gäben ihm den Wein, Wir gäben ihm den Wein!

_____________________________________________ |

|

Titel des Werks |

Rheinweinlied-Ouverture |

|---|---|

|

Alternativer Titel |

Festival Overture on the "Rheinweinlied"; Fest-Ouverture mit Gesang; über das Rheinweinlied: "Bekränzt mit Laub"; für Orchester und Chor. |

|

Komponist |

Schumann, Robert |

|

Opus- oder Verzeichnisnummer |

Op.123 |

|

Sätze/Abschnitte |

1 |

|

Jahr/Datum der Komposition |

1853 |

|

Erstveröffentlichung |

1854 |

|

Librettist |

Wolfgang Müller von Königswinter (1816–1873) |

| Titel: | Fest-Ouvertüre über das Rheinweinlied |

| Tonart: | C-Dur |

| Entstehungszeit: | 1852-53 |

| Besetzung: | Tenor, Chor (SATB) und Orchester |

| Erstdruck: | Bonn: N. Simrock, 1854, 1855 und 1857 |

| Bemerkung: | 1. Ouvertüre 2. Tenor-Solo: Was lockt so süß? 3. Chor: Bekränzt mit Laub den Lieben |

| Opus: | op. 123: Fest-Ouvertüre über das

Rheinweinlied HK Op. 123: Fest-Ouverture mit Gesang über das Rheinweinlied für Orchester und Chor |

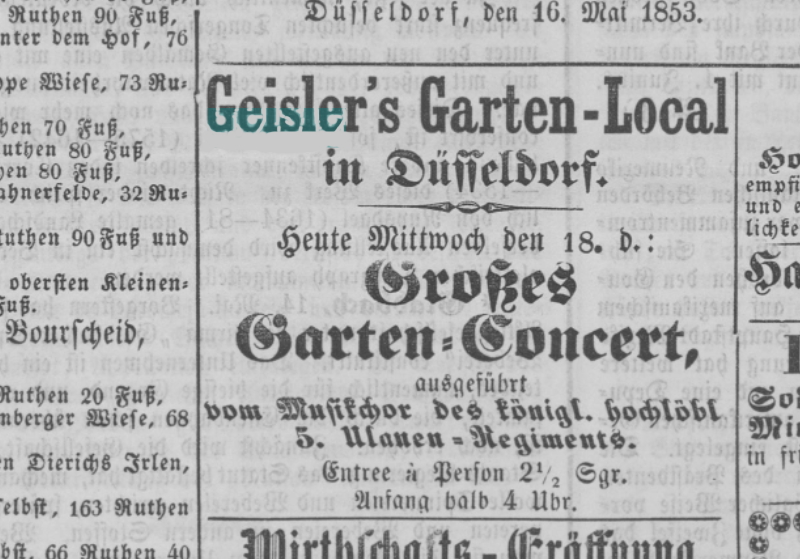

Die "Tonhalle des Herrn

Geisler".

Oder auch: Die Geisler'sche Tonhalle. Aber die neuere! Die von 1852!

### Man

musste in Düsseldorf einst das

Flinger Tor verlassen, um

an Resten der Stadtbefestigung vorbei am Flinger Steinweg einkehren zu

können. Es gab damals dort »Jansens Gartenlokal«. Später hieß dieses

Ausflugsziel »Beckers Garten«. Die Existenz des "Gartens" führte

1818 zur Gründung der »Niederrheinischen Musikfeste« und des

"Städtischen Musikvereins". Im hölzernen Gartensaal wirkten hier

Musikdirektoren mit höchst glanzvollen Namen, von denen Johann August

Burgmüller, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann nur wenige

sind. Das oft aus beinahe 1.000 Musikliebhabern bestehende Publikum

bezeichnete den Konzertsaal, den auch der 1848 gegründete

Künstlerverein »Malkasten« für seine Maskenfeste nutzte, schon damals

als »Tonhalle«.

1850 übernahm die

Hofkonditorei Geisler das Gartenlokal, das 1863 ins Eigentum der

Stadt Düsseldorf wechselte.

Angesichts der Beliebheit der muskalischen Veranstaltungen im eigenen

Konzertsaal leistete sich die Stadt Düsseldorf im Jahr 1864 als zweite

deutsche Stadt nach Aachen ein eigenes Orchester. Von dieser Zeit an

hieß der die Veranstaltungsstätte auch offiziell »Tonhalle« und

wurde nach und nach um- und weiter

ausgebaut. ###

QUELLE INFO:

www.duessel-aqua.de/vom-gartenlokal-zur-tonhalle,

abgerufen am

27.8.2025, TEXT von K. J. leicht geändert und etwas gekürzt. – Die

Informationen könnten allerdings ursprünglich aus diesem Artikel

herstammen:

>>> Bernhard R. Appel: Geislers

Saal und die

Tonhalle. In: Neue Chorszene. Zeitschrift des Städtischen

Musikvereins zu Düsseldorf e. V. Konzertchor der Landeshauptstadt

Düsseldorf. 16. Jahrgang, Ausgabe 1 (Januar 2012), Seite 34 bis

Seite 42.

Bernhard R. Appel schreibt nämlich in diesem soeben erwähnten

NEUE-CHORSZENE-Beitrag: "1852 wurde in

unmittelbarer

Nachbarschaft des seinerzeit Geislerscher Saal genannten Raumes ein

zweiter, wesentlich größerer

Konzertsaal errichtet, die Tonhalle, die in der einschlägigen Literatur

notorisch mit dem älteren

Geislerschen Saal verwechselt wird." Siehe: Bernhard R. Appel: Geislers Saal und die

Tonhalle. In: Neue Chorszene. Zeitschrift des Städtischen

Musikvereins zu Düsseldorf e. V. Konzertchor der Landeshauptstadt

Düsseldorf. 16. Jahrgang, Ausgabe 1 (Januar 2012), S. 34.

DAS Niederrheinische MUSIKFEST

von 1853 UND DER SAAL IN DER SCHADOWSTRASSE ... IM GARTEN vom

GEISLER'SCHEN LOKAL. -- Hinweis:

Die

Schadowstraße hieß 1851 noch Flinger Steinweg. --

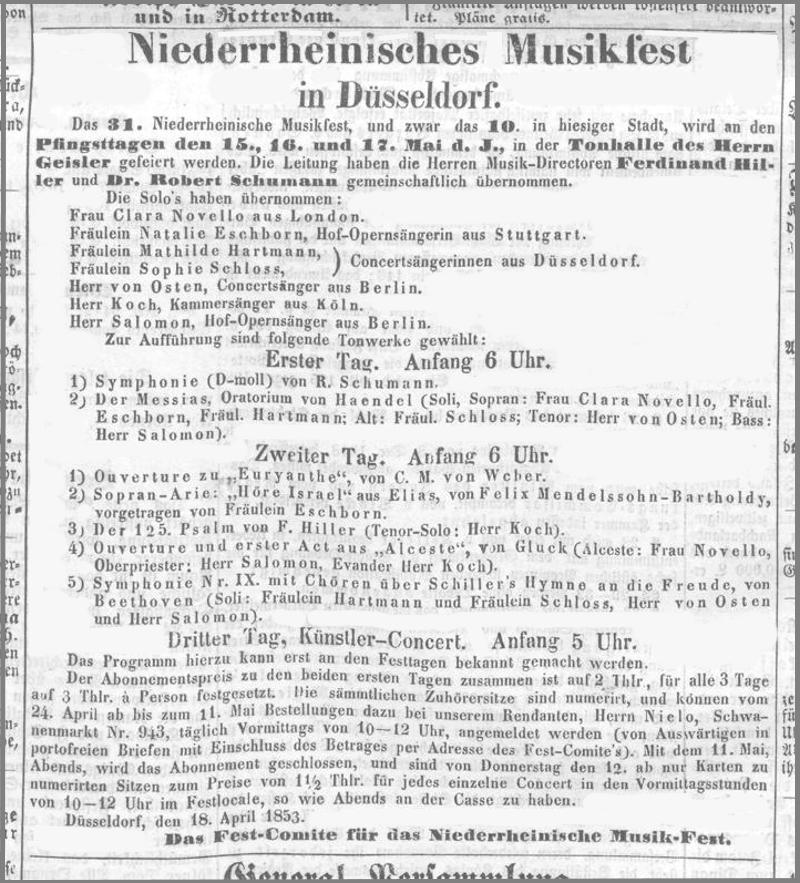

>>>Das 31. Niederrheinische Musikfest, und zwar das 10. in hiesiger Stadt, wird an den Pfingsttagen den 15., 16. und 17. Mai d. J. in der Tonhalle des Herrn Geisler gefeiert werden. Die Leitung haben die Herren Musikdirektoren Ferdinand Hiller und Dr. Robert Schumann gemeinschaftlich übernommen.<<< Zitat aus "Düsseldorfer Journal und Kreisblatt" vom 1.5.1853.

-- Später wurde

allerdings als Dritter in der Leitung auch noch Julius Tausch genannt.

Damals noch eine Art Asssistenz des Düsseldorfer Musikdirektors Robert

Schumann. (Tausch wird die Position von Schumann als Musikdirektor in

Düsseldorf ab Juli 1854 offiziell

einnehmen.)

>>>Der

riesige, in Mitten eines lachenden

Gartens gelegene Concertsaal, wird sich auch vielen andern

Vergnügungen öffnen. Man darf nicht vergessen, daß Düsseldorf

durch eine Malerschule berühmt ist, die gepriesen oder getadelt

immerhin eine bedeutende Rolle in der Geschichte der modernen Kunst

spielt. Wir werden also dort auch eine Gemälde=Ausstellung

finden.<<< Zitat aus dem "Independance Belge", wiedergegeben

im Düsseldorfer Journal und Kreis-Blatt vom Mittwoch, 11. Mai. Der

wiedergegebene Artikel des "Independence Belge"-Artikels ist länger.

Hier geht es jetzt nur um den Aufführungsort. Siehe dann auch noch das

längere Independance-Belge-Zitat etwas weiter unten.

Im Geisler’schen Saal lagen die Zuschauerzahlen im Jahre 1850 bei

nahezu 1000 Besuchern. LAUT QUELLE: Volker

Frech, Lebende Bilder und Musik am Beispiel der Düsseldorfer Kultur,

diplom.de, 1999, ISBN

3-8386-3062-9, welche wiederum Wikipedia, im Wikipedia-Artikel

"Alte

Tonhalle", angibt.

1852 wurde unmittelbar neben dem

Geisler’schen Saal ein neuer,

wesentlich größerer Konzertsaal errichtet, die "Tonhalle". (Das

wäre dann die NEUE GEISLER'SCHE HALLE von 1852 = GEISLER'SCHE HALLE

ZWEI.)

QUELLE: Bernhard R.

Appel: Geislers Saal und die

Tonhalle. In: Neue Chorszene. Zeitschrift des Städtischen

Musikvereins zu Düsseldorf e. V. Konzertchor der Landeshauptstadt

Düsseldorf, 16. Jahrgang, Ausgabe 1 (Januar 2012), S. 34, eine

Quelle, welche

wiederum auch der Wikipedia, Artikel "Alte Tonhalle", angibt. Der DOWNLOAD der PDF-Datei von "Neue Chorszene"

via

https://musikverein-duesseldorf.de/wp-content/uploads/2014/10/NC1_12.pdf

war am 28.8.2025 für K. J. noch möglich.

Diese neu errichtete Halle für das und des Gesangsfestes

von 1852 war

demnach GENAU auch diejenige Halle der

31. Niederrheinischen Musiktage, knapp ein Jahr später, 1853. DER

GEISLER'SCHE HOLZ-NEUBAU von

1852 trug

auch noch 1853 ... und offenbar

bis 1863/1864 noch. Und dann noch mindestens 11 Jahre lang. (Die ALTE

HALLE war offenbar aus Stein.) Man lese folgendes Zitat aus der

"Rheinischen Musik-Zeitung" vom 14.8.1852, es geht um ein Gewitter beim

Gesangsfest August 1852, als es die neue hölzerne große Halle ganz

frisch schon gab (es gab zwei Hallen parallel, das wird hier zu 100 %

deutlich, meint K. J.):

>>>Diese Gartengäste nun flüchteten, da

der Boden binnen fünf Minuten

durch den wolkenbruchartigen Guss überschwemmt wurde, in den Saal

von Stein, der glücklicher Weise neben der Halle von Holz noch zur

Verfügung stand.<<<

In der Zeit vom 24. bis 26. Mai 1863 fand allerdings

zum

letzten

Mal ein Niederrheinisches Musikfest, das vierzigste, in dieser aus Holz erbauten

NEUEN

GEISLER'SCHEN Tonhalle von 1852 statt. Also jene in der Bau-Version von

1852.

Im Oktober 1863 übernahm die STADT DÜSSELDORF die

Halle und begann den Umbau ab 1864: Aus Holz wurde Stein.

"Erweiterungsumbau"

nannte man das. Das wäre dann wohl die erste

TONHALLE im städtischen

Besitz. Diese würde aber erst, so nahm man im

September 1864 jedenfalls noch eher optimistisch an, im Jahr 1865 als

UMBAU fertig. De

facto hat es aber noch bis

mindestens Februar 1866 gedauert, mit dem

Umbau. (Anbei dazu

drei

ZITATE aus zwei Zeitungen und einer Zeitschrift.) – OFFIZIELL wurde die

neue "Städtische Tonhalle" am 6.2.1866 eingeweiht. Ohne Reden, aber mit

Musik.

ZITAT: aus "Kölnische

Zeitung" vom 11.9.1864, von K. J. am 10.9.2025 als offener Online-Text

fürs

Internet erschlossen, die Kursiv-Setzung ist auch von K. J.:

ZITAT:

aus der Zeitschrift "Über Land und Meer" vom Februar 1866, Nr. 22, 15.

Band, 8. Jahrgang, Seite 343, von K. J. am 10.9.2025 als offener

Online-Text

fürs

Internet erschlossen.

ZITAT:

aus "Düsseldorfer Zeitung" vom 8.2.1866, von K. J. am 10.9.2025 als

offener Online-Text

fürs

Internet erschlossen.

Schon am 8.2.1866 und weiter vom 11. bis

13.2.1866 gab es volles Programm in der nun eingeweihten "Städtischen

Tonhalle". Wir sehen gleich eine Anzeige aus der "Düsseldorfer Zeitung"

vom 8.2.1866. Zuerst gibt es die "Redoute" am 8.2.1866 im Ritter- und

Mittelsaale. (Wir merken: mehrere Säle existieren!) Der

Maskenball vom 11.2.1866 oder vom 12.2.1866 oder vom 13.2.1866

findet "in allen Sälen" statt. Also vermutlich mindestens drei Säle

existent. Explizit wird aber verwiesen: "unter Benutzung des neuen

großen

Saales", sodass wir vermuten; durch die Umbauarbeiten ab 1864 entstand

ein (ganz) neuer Saal oder zumindest ein vollkommen erneuerter

Saal.

K. J. hat diese Anzeige hier unten am 11.9.2025

erschlossen und als 800-Pixel-jpg-Bild in diese Homepage-Seite

eingebaut.

Zurück zu 1852 und 1853 und noch davor, noch vor dem ganz großen

Super-Umbau

der Jahre 1864 bis 1866: Es geschahen jedenfalls solcherlei

Musik-Ereignisse allesamt in einer

(immer nachdenken: welcher?) Halle

im

Geisler'schen Garten in Düsseldorf. Der Garten hatte vorher andere

Namen, weil

andere Gastwirte (Jansen oder Becker) das Garten-Lokal besessen hatten.

Aber unter Geisler im Jahr 1852 gab es einen Neubau der vorher schon

dort stehenden Halle. Bzw. zusätzlich

zu vorher dort schon stehenden

Halle.

Erschaffen extra für das

Düsseldorfer Sing-Ereignis des Jahres 1852: das 4-tägige Gesangsfest im

August. Man hatte so mehr Platz in der/einer (neuen) Halle.

Ab 1852, spätestens fertig wohl

Anfang August 1852, eben wegen des Gesangsfestes, gab es eine

fertiggestellte neuere Geisler-sche Halle

als diejenige, die man bislang bei GEISLER im Garten benutzte. Diese

nun folgende Anzeige (von K. J. seitlich mit blauen Streifen markiert)

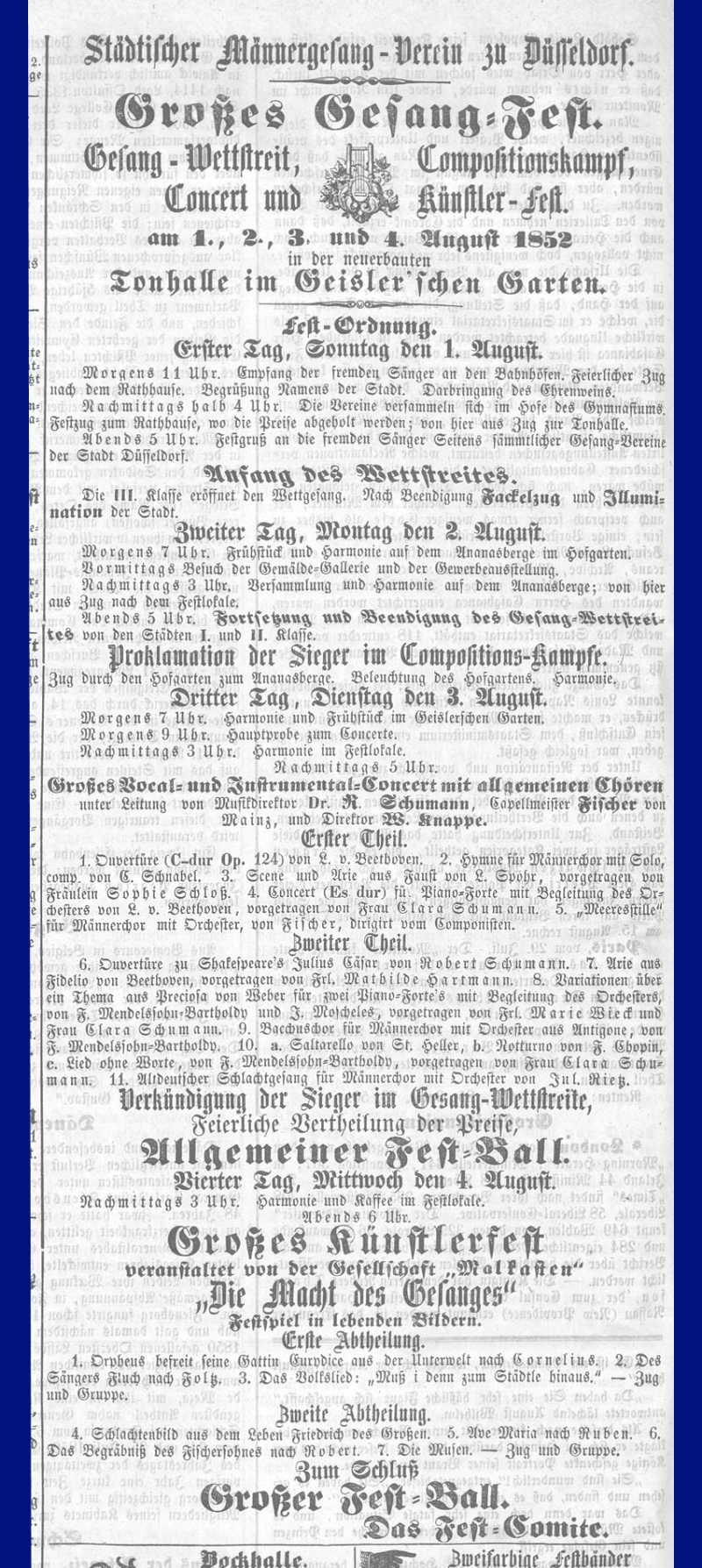

zum Düsseldorfer "Großen Gesang-Fest" vom 1.8. bis 4.8.1852 fand K. J.

in der "Düsseldorfer Zeitung" vom 31.7.1852 und hat sie hier auf 800

Pixel ganz leicht verkleinert und am 11.9.2025 auf dieser Hompage

eingestellt. – Wir lesen z. B. "Großes Gesang-Fest" und

"Gesang-Wettstreit, Compositionskampf, Concert und Künstler-Fest". Wo?

"Tonhalle im Geisler'schen Garten", welche natürlich der NEUBAU von

1852 war. Ist doch logisch. Es kann nur die neuere sein. – Es gab

auch noch ein großes Vocal- und

Instrumental-Concert am 3.8.1852, Schumann dirigierte. Zusätzlich dazu

und zusätzlich zu den Wettstreiten gab es auch noch ein

"Künstler-Fest", veranstaltet vom (heute noch existenten)

Künstlerverein namens "Malkasten".

Also 4 Tage, wo die NEUE GEISLER-SCHE HALLE total "bespielt" und

genutzt wurde. Und es sollten ja etliche Personen anreisen, allein ...

um an den Wettstreiten teilzunehmen.

-- QUELLE für diese ANZEIGE:

Düsseldorfer Zeitung vom 31.7.1852. --

ES FOLGT EIN BERICHT BZW. EINE

SEHR KRITISCHE BEWERTUNG ZUM GESANG(s)FEST in DÜSSELDORF in der

Geislerschen (nagel)neuen Tonhalle = HALLE 2 in Geislers Garten, wo/was

ja auch das bekannte Garten-Local des Herrn Geisler war.

– Vom 1. bis 4. August 1852 war dieses Gesangsfest. (Ohne s war

aber damals die übliche Schreibweise. Wir würden es heute eher mit s

schreiben, analog zu Arbeitsamt.)

K. J. hat diesen Artikel samt

Zeitungskopf als

JPG-Bild am 12.9.2025 als offenen Internet-Text in diese Web-Seite hier

hineingestellt.

QUELLE: "Rheinische

Musik-Zeitung für Kunstfreunde und Künstler"

-- herausgegeben von

Professor L. Bischoff

Nro. 111. Cöln, den 14. August 1852. III. Jahrg. Nro. 7.

Von dieser Zeitung erscheint jeden Samstag wenigstens ein ganzer Bogen. – Der Abonnements-Preis pro Jahr beträgt 4 Thlr. Durch die Post bezogen 4 Thlr. 10 Sgr. Eine einzelne Nummer 4 Sgr. – Insertions-Gebühren pro Petit-Zeile 2 Sgr. – Briefe und Packete werden unter der Adresse des Verlegers M. Schloss in Cöln erbeten.

HIER: Seiten 881 bis 884, übers Jahr wurde fortlaufend paginiert –

Seite 881 = TITELSEITE dieser Ausgabe. Originaler

Das Gesangfest in

Düsseldorf.

Das Düsseldorfer Fest, dessen Programm den pomphaften Titel führte:

„Grosses Gesangfest,

Gesang-Wettstreit, Compositionskampf,

Concert und grosses Künstlerfest“, und zu dessen Feier, wie

einst

zu den olympischen Spielen alle Hellenen, so die Deutschen „aus

allen Gauen vom blauen (P) Rhein bis an das tiefe Meer und bis an die

Alpenhäupter“, und die Brüder aus dem „Schwesterland am

Meer mit seinen beiden Reichen“ laut dem Festliede berufen waren,

ist an den ersten vier Tagen des Augustmondes gefeiert worden. Dass

an dem grossen Kampfe sich von Deutschland hauptsächlich nur

der Gau (vulgo

Regierungsbezirk) Düsseldorf, von Holland und

Belgien aber Niemand, betheiligte, dass 10 Vereine aus

Städtchen, 6 aus kleinen Städten und nur 4 aus grössern

Städten (Bonn „Concordia“, Köln „Bürger- und

Handwerker-Verein“ und „Polyhymnia“, Elberfeld „Orpheus“)

um die Preise sangen, daran waren auf keinen Fall Aufruf und

Ankündigung Schuld. Eben so wenig konnten die Festrufer dafür, dass

die neun (!) Richter im

Gesangwettstreit, unter denen musikalische

Grössen wie F. Hiller und Rob. Schumann glänzten, sich mit so

viel Kleinem beschäftigen

mussten. Ausser den genannten, von denen

Hiller sogar von London bloss zu diesem Zweck herübergeschifft war,

waren vom Norden C. A. Bertelsmann

aus Amsterdam, vom Osten G.

Reichardt (der Componist des Arndt'schen Liedes) aus Berlin, vom

Süden F. Messer aus Frankfurt

a. M., Capellmeister Fischer

und

„Componist“ Beyer (quid Saul inter prophetas?) aus

Mainz

herbeigeladen, um die Herren Schumann,

Tausch und Knappe in

Düsseldorf mit ihrem kritischen Ohr zu unterstützen.

Dagegen war

eine grosse Schaar von Besuchenden,

und diese in der That aus

allen Gegenden von Deutschland, herbeigeströmt und dies gab

neben dem äussern Glanz, welcher in Ausschmückung des

Festlokals, Erleuchtung, Feuerwerk u. s. w. wahrhaft imposant war,

dem Ganzen einen heitern und festlichen Charakter, an dem man

sich recht erfreuen und über die Geringfügigkeit der

musikalisch-künstlerischen Bedeutung des Festes trösten

konnte. Freilich, wer an derselben Stelle so manche Jahre lang die

niederrheinischen Musikfeste mitgemacht hatte, wer die

Begeisterung gesehen, welche die herrlichen Aufführungen der grossen

Meisterwerke hervorriefen, wer es erlebt, wie die Musiker und

Musikfreunde nach ihren Wohnorten zwar nicht mit Pokalen und Römern,

aber mit gehobenem, frisch belebtem Sinn und Herzen für die

göttliche Tonkunst zurück kehrten, wer den geistigen Aufschwung

getheilt, der Alles emporzog in die wahren Regionen der Kunst,

wenn Händels gewaltige Chöre die Adlerschwingen entfalteten,

Beethoven's Sinfonien wie Gewitterstürme daherrauschten oder wie

majestätische Ströme dahin zogen, wer daran dachte, dass hier

an derselben Stelle die Wiege der rheinischen Musikfeste stand, dass

hier Mendelssohn sein grösstes Werk dichtete, dass die Chöre

des Paulus zuerst in jenem Saale da erklangen und von hier aus den

Wiederhall durch Europa fanden – wer daran

sich erinnerte, der

wandelte kopfschüttelnd unter den Bäumen auf und ab, gar sonderbare

Gefühle stiegen in ihm auf, wenn er nicht den zum Himmel sich

aufschwingenden Klang jugendlicher Frauenstimmen, sondern nur ein

monotones Geschwirr von tiefen Tönen vernahm, und Zeuge sein musste,

wie nicht die

Volksstimme des Publikums einem Händel, Beethoven, Mendelssohn

zujauchzte, sondern neun Männer zu Gericht sassen über Kücken,

Otto, Stöppler, Abt, Härtel, Neithardt, Häser und Herx! Bei so

bewandten Umständen konnte selbst die frohe Nachricht, dass im

Malkasten an dem einen Nachmittage fünf Ohm baierischen Biers

ausgetrunken worden, den Sinnenden nicht aus seinen melancholischen

Erinnerungen reissen.

Woher kam es denn nun aber, dass mit Ausnahme

der Liedertafel Concordia von Bonn, (welche sich indess auch erst

vier Wochen vor dem Feste auf besondere persönliche Einladung eines

Mitglieds des Düsseldorfer Comité's dazu entschloss) keiner

der grössern mit Recht berühmten rhein. Gesangvereine sich

eingefunden hatte? Warum entsagten Gesellschaften, wie der

Männer-Gesangverein von Köln, die Vereine von Aachen und Crefeld,

die Liedertafeln von Elberfeld, Koblenz, Mainz, Frankfurt a. M.

u. s. w. der Theilnahme?

Antwort – weil sie aller derartigen

Feste überdrüssig sind, weil sie namentlich die Wettstreite

nicht bloss für sehr überflüssig, sondern für nachtheilig

und störend und jedenfalls der Kunst, namentlich in

Deutschland, für unwürdig halten. Und darin geben wir ihnen

vollkommen Recht. Wir haben nichts gegen den Männergesang an sich;

aber er bleibe in seiner Sphäre. Auch wir halten ihn für ein

treffliches Mittel, den Sinn für Musik im Wolke zu wecken, und weit

entfernt, die Vereine aus den kleinern Orten und Gemeinden, oder

aus den mittlern und untern Ständen über die Schulter anzusehen,

freuen wir uns immer, sobald wir von einer wachsenden

Verbreitung derselben im Waterlande hören. Aber um die Fortschritte

derselben im Gesang zu constatiren, besondere Feste zu veranstalten,

denen man eine künstlerische Bedeutung beimessen will, vollends

Preise auszusetzen und diese untergeordnete Kunstgattung zu

einer Wichtigkeit emporzuschrauben, die sie nicht hat und nie

haben wird, Wettstreite auszuschreiben, welche die Eintracht nicht

etwa befördern, sondern stören und alles freudige

Zusammenwirken hindern, welche die grossen Gesammtaufführungen, die

allein noch einigen künstlerischen Werth haben könnten, zur

Nebensache und das Singen meist unmännlicher Texte und Melodien

zur Hauptsache machen, wodurch der Geschmack des Volks verdorben

und die Liebe zur Kunst in den

Vereinen selbst ertödtet wird, weil

diese der Preise halber sich auf eine gewisse Virtuosität des

Vortrags legen, wobei ihnen der Compositionswerth der gewählten

Stückchen ganz gleichgültig ist; endlich um solche Wettstreite zu

schlichten, Männer zu bemühen, die für die Kunst ganz andere

Aufgaben zu lösen haben, als zu bestimmen, ob die Zwanzig von

Stolpe oder die Zwölfe von Buxtehude pokalwürdiger gesungen haben –

das ist jedenfalls trop de bruit

pour une omelette und hat mit der

Förderung der Kunst gar nichts zu schaffen, ja es ist der wahren

Kunst geradezu verderblich. Selbst die beste Seite dieser Feste,

die gesellige, wird durch die Wettstreite zu einer schlechten

verkehrt. Statt der Eintracht, ersingt man Zwietracht, die nicht

bloss das Fest stört, sondern sich oft noch Jahre hinaus durch alle

Verhältnisse fortspinnt. Uns fällt immer dabei die naive

Bemerkung Bettinens an Göthe ein, welche sie über die

Künstlereifersucht der damaligen musikalischen Grössen in

Berlin macht: „Sie fallen alle über einander her, Zelter über

Reichard, dieser über Hummel, dieser über Righini und der wieder

über den Zelter; es könnte ein Jeder

sich selbst ausprügeln, so

hätte er immer den Andern einen grössern Gefallen geth an, als

wenn er ihn zum Concert eingeladen hätte“.

Und was soll uns

überhaupt in Deutschland dieser französische Eitelkeitskram?

Hören wir doch, was bei Gelegenheit des Gesangwettstreites in Lille

eine Stimme aus Belgien, der ursprünglichen Heimath jener

Wettkämpfe, über das Düsseldorfer Fest im Voraus sagt: vielleicht

wirkt ein vernünftiges Wort aus dem Auslande noch besser, als die

Warnungen der Landsleute. Es heisst in einem Briefe aus Brüssel

vom 1. Juli an den Herausgeber der Pariser Revue musicale *).

„Ich

muss damit anfangen, Ihnen für die Artigkeit zu danken, mit welcher

Sie meine Landsleute in ihrem Bericht über das Sängerfest in Lille

behandelt haben, wo sie allerdings sehr schmeichelhafte Erfolge

errungen haben. Zwei belgische Städte, Gent und Lüttich, ja zwei

ganze Provinzen sind in die grösste Aufregung gerathen. Der

Begeisterungsrausch der Bevölkerung von Gent bei der Rückkehr

ihrer Société des Choeurs,

welche einen ersten Preis gleich dem der

Aachener Sänger erhalten, lässt sich nur mit dem wahnsinnigen

Entzücken vergleichen, welches die Lütticher bei der Nachricht

ergriff, dass ihr „Orpheus“ über die Mainzer Liedertafel gesiegt

habe. Nach beiden Städten brachte der elektrische

*) Nr.

27 vom 4.

Juli d. J.

Telegraph die Nachricht von dem National- oder

richtiger

Communalsieg: die Geschäfte stehen still, es ist von nichts die

Rede, als von den Vorbereitungen zum Empfange der Sänger. Die

Behörden greifen ein, man veranstaltet Processionen, um denen

entgegen zu ziehen, welche den Ruhm ihrer Stadt so glorreich

behauptet haben, die Glocken läuten, die Kanonen donnern, Lebehochs

steigen in die Luft – es fehlt nicht an Ehrenwein mit

Accompagnement officieller Redensarten. Hätten sie Paris mit

Sturm genommen, man könnte ihnen keinen glänzendern Triumph

zuerkennen.

Wahrlich, mein Verehrtester, Sie sind die

Ehrlichkeit

selbst, dass sie gestehen, dass die ausländischen Vereine den

französischen überlegen sind! Ha, wären Sie von Gent oder

Lüttich [vielleicht auch von Aachen, Cöln, Bonn oder Düsseldorf

und man hätte ihre Mitbürger nicht gekrönt, so würden Sie über

die Jury herfallen, Sie würden sie parteiisch und ungerecht nennen,

Sie würden rasen und toben und alle öffentlichen Blätter mit ihren

Reclamationen füllen. Auf einem Schlachtfeld kann man besiegt

werden, das gesteht man allenfalls ein: aber bei einem

Gesangwettstreit? Nimmermehr! Das kann nie mit rechten Dingen

zugegangen sein!

Bei unsern Brüsseler Wettstreiten habe ich vor

einigen Jahren gesehen, wie man einen deutschen Verein auf der

Strasse auspfiff und verhöhnte, weil – er den ersten Preis über

die belgischen Gesellschaften davongetragen hatte. Ja, in

Nationaleitelkeit und Concursangelegenheiten verstehen wir

keinen Spass!

Aus den deutschen Zeitungen ersehen wir, dass am

1. August in Düsseldorf ein

Gesangwettstreit, wie sie in Belgien

Sitte sind, stattfinden soll. Das wird vielleicht für die

Rheinprovinz etwas Neues sein, aber

wahrlich kein Fortschritt. Bei

solchen Wettstreiten spielt die eigentliche Musik nur eine sehr

unbedeutende Nebenrolle. Die Eigenliebe des Einzelnen, die

Collectiv-Eitelkeit, der Lokalstolz kommen dabei vor allem ins

Spiel. Mit Bedauern würde ich es sehen, wenn diese heterogenen,

schmarotzer pflanzenartigen, zerstören den Elemente sich in die

deutschen Musikfeste ein drängten, wo einst die reine Liebe zur

Kunst alle in waltete. Fand Wetteifer statt, suchte man die

Nachbarstadt zu übertreffen, so geschah es nur um Meisterwerke

der Tonkunst desto würdiger aufzuführen. Versammelte man ein

Tausend Mitwirkende, so geschah es zu einer Gesammtleistung. Und

jetzt will man sie abtheilungsweise zu dreissig oder vierzig hören

lassen? Ist das ein

Fortschritt? In Belgien haben die Gesangwettstreite das Gute

gehabt, den Eifer der Singvereine zu reizen und die Entwickelung

dieser Gattung von Musik zu fördern. Derselbe Zwek kann durch

ähnliche Mittel auch in Frankreich erreicht werden. Aber Deutschland

steht nicht auf solchem Standpunkte: der Chorgesang ist da eine alte,

in vollem Gedeihen befindliche Einrichtung, die man nur sich selbst

zu überlassen braucht!“

So weit die Stimme des Ausländers, die

des Beherzigenswerthen gar vieles enthält, wie das

Düsseldorfer Fest von neuem bewiesen. Die einzelnen Gesänge

waren meist langweilig, theils durch die Wahl mancher faden

Compositionen, theils durch den mangelhaften Vortrag; nur die Hälfte

der auftretenden Vereine konnte einigermaassen künstlerischen

Forderungen genügen, im Grunde aber nur die von Bonn und Neuss,

obgleich die beiden Kölner Vereine schöne Kräfte hatten. Die

Gesammtchöre in dem Concert am dritten Tag gingen nichts weniger als

vorzüglich, an eigentliche Präcision war dabei nicht zu denken –

sie wurden als Nebensache behandelt. Nur Fischer's „Meeresstille

und glückliche Fahrt“, von dem Componisten selbst dirigirt, war

eine gelungene Aufführung und die frische und leicht fassliche

Composition machte auch hier, wie schon bei so manchen Sängerfesten,

ihre Wirkung und wurde da capo

gerufen.

Man schien im Festcomité

gefühlt zu haben, dass der blosse Männergesang die Gäste nicht

drei Tage lang fesseln würde, und so hatte man für den dritten

Tag ein „grosses Vocal- und Instrumentalconcert mit allgemeinen

Chören“ angesetzt und dazu die in Düsseldorf vorhandenen

Künstlerkräfte in Anspruch genommen. So vortrefflich diese nun auch

allerdings sind, denn es traten Frau Clara

Schumann nebst ihrer

Schwester Frl. Maria Wieck,

jene mit Beethoven's Es dur-Concert,

dem

Saltarello von St. Heller, Notturno von Chopin und einem Lied ohne

Worte von Mendelssohn, diese im Verein mit ihrer Schwester in den

Variationen von J. Moscheles und F. Mendelssohn über ein Thema aus

Weber's Preziosa für 2 Flügel, – ferner Frl. S. Schloss mit

der grossen Scene und Arie aus Spohr's Faust, Frl. Hartmann mit der

Arie aus Fidelio auf – so war doch das Ganze durchaus nicht

befriedigend und dem Standpunkte eines grossen Musikfestes nicht

angemessen. Es trafen freilich mehrere Umstände zusammen, um den

Erfolg zu vereiteln, sogar ein sehr starker Regenguss, der in das

Publikum einige Unruhe brachte und durch das Geräusch der Tropfen, die

auf die

Bretter und die Glasdecke der Tonhalle fielen, ein sehr widriges

Accompagnement bildete. Allein die Hauptschuld trug der Mangel an

Akustik in der übrigens recht schönen und geschmackvoll verzierten,

neu erbauten Halle, und zweitens die unverantwortlich schwache

Besetzung des Orchesters. Dadurch ging die Wirkung der beiden

Ouvertüren, von Beethoven in C. Op. 124. und von R.Schumann zu

Shakespeare's Julius Cäsar, ganz verloren; in dem Beethoven'schen Es

dur-Concerte blieben eine Menge Stellen undeutlich, weil man die

Solostimmen im Orchester nicht hörte, ja es entstanden für die

Zuhörer in der hintern Hälfte der Halle förmliche Pausen, weil man

z. B. bei der Einleitung zum Wiedereintritt der Accorde mit den

Cadenzen in der Mitte des ersten Satzes von der Figur der Bratschen

und zweiten Violinen geradezu gar nichts vernahm. So herrlich, so

ächt künstlerisch und wahrhaft ergreifend auch Frau Schumann

das gewaltige Werk Beethoven's in der Probe vortrug, so war es doch

in der Aufführung, wo die Hälfte des Publikums mit grosser

Anstrengung nur Fragmente desselben hörte, nicht möglich den

Enthusiasmus zu erregen, welchen die grosse Künstlerin sonst

unzweifelhaft hervorgerufen haben würde. Auch die Wirkung der

Arien litt, jedoch in geringerm Maasse, durch die angeführten

Uebelstände. Ueber die Schumann'sche Ouvertüre zu Julius Cäsar

wollen wir bei so bewandten Umständen nicht absprechen, da wir

sie in der Probe nur stückweise, in der Aufführung sehr häufig

nicht viel mehr von ihr als die Posaunen und Trompeten vernahmen: so

viel indessen schien uns aus der Anhörung hervorzugehen, dass wenn

Schumann in dieser Richtung noch einen Schritt weiter geht, in

seinen Compositionen alsdann an die Stelle der Musik ein formloses

Tongewühl tritt, welches weder Verstand noch Gefühl befriedigen

kann.

Ein Nachspiel, gleichsam ein Drama satyricum nach der Trilogie

der Tragödie, veranlasste am 2. Tag der Aufruf der Gesellschaft

„Malkasten“. Es galt, nach dem Schluss der Gesänge einen neuen

Wettstreit zu beginnen um ein Gemälde, welches von „Preisrichtern,

die nicht musikalisch wären“, demjenigen Verein zuerkannt werden

sollte, welcher auswendig das beste komische

Lied singen würde. Der

Scherz wurde in der That ausgeführt, 4 oder 5 Vereine suchten sich

durch allerlei Gesangfaxen zu überbieten, es wurde vortrefflich

gemäckert, ge-yat [SIC! ge-yat !!!

K. J.] u. s. w. – Das ganze war eine, wir wissen nicht

ob bewusste oder unbewusste, jedenfalls aber köstliche Ironie

auf den hohen Ernst des vorhergegangenen welthistorischen

Kampfes.

Ein recht gemüthliches Intermezzo führte auch noch Jupiter

Pluvius am Dinstag herbei. Es waren nämlich zu dem Concert an

5–600 Karten mehr ausgegeben, als die Halle Personen fasste,

worüber wir gerade nicht so arg, wie das von Andern geschehen,

mit dem Comité rechten wollen. Es gibt Leute genug, die gern ihr

Eintrittsgeld zahlen, um nur in dem schönen Garten zu sitzen und

sich, wie sie sagen, den Trödel mit anzusehen: warum soll das Comité

ihnen dies Vergnügen versagen? Wer da weiss, was solche Feste für

Geld kosten – (und Düsseldorf hat wahrhaftig keine Kosten

gescheut, um seine Gäste zu befriedigen), der wird es mit

dergleichen Dingen nicht so streng nehmen – vorausgesetzt dass

die Sache nicht übertrieben und dadurch rein zur Speculation wird.

Diese Gartengäste nun flüchteten, da der Boden binnen fünf Minuten

durch den wolkenbruchartigen Guss überschwemmt wurde, in den Saal

von Stein, der glücklicher Weise neben der Halle von Holz noch zur

Verfügung stand. Tische, Stühle, Bänke wurden herbeigeschafft

und man improvisirte einen Salon, der von zahlreicher Gesellschaft

von Damen und Herren besucht war und in den dann und wann ein Tutti

aus der Tonhalle schwach herüber tönte. Nicht lange und es erschien

ein Musikcorps mit Blech und begann nach Herzenslust Polka's und

Schottisch u. s. w. zu blasen. Einige Augenblicke später stellte

sich auch die Gesanglust ein, man stimmte Lieder an, unter

andern „das deutsche Vaterland“, welches der Componist, der auch

nicht in die Tonhalle hatte eindringen können, nolens volens

dirigiren musste, und erlustigte sich auf eigne Hand, während drüben

im Brettersaal der ernsten Muse der Tonkunst gehuldigt wurde. Ob das

Comité oder der Wirth die Aufmerksamkeit gehabt hatte, die

Blechmusik zu besorgen, weiss ich nicht: aber umsonst hat die

Gesellschaft sie gehabt. Was will man mehr?

Dem „Künstlerfest“,

(unter „Künstler“ versteht man nämlich in Düsseldorf

bloss die Maler) das für den dritten Tag von der Gesellschaft

Malkasten angekündigt war, konnten wir wegen Mangel an Zeit

nicht beiwohnen. Leider hat es zu verdriesslichen Auftritten und

noch verdriesslichern Erörterungen derselben Veranlassung

gegeben. Wir haben über die Sache selbst kein Urtheil, da wir nicht

mehr zugegen waren; auch geht sie eine musikalische Zeitschrift

nichts an. Allein als Vertreter der Sänger,

namentlich der

auswärtigen, müssen wir doch

in Bezug auf die Erklärung des Vorstandes

des Malkastens

in Nro. 196 der Kölnischen Zeitung, wonach „1700 Sängerkarten

gegen Einlasskarten zum Künstlerfest ausgetauscht worden sind“,

bemerken, dass nach der gedruckten Liste Theil nahmen: 1)

Concurrirende Sänger 638. 2) Deputirte von verschiedenen Vereinen

361. Summa der fremden Sänger 999. Dazu 3) Düsseldorfer Sänger

410. Summa der Sänger im Ganzen 1409. Gesetzt, diese im Textbuch

verzeichneten Sänger wären alle zugegen gewesen, was nicht der

Fall war; gesetzt ferner, sie wären alle zum vierten Tag anwesend

geblieben, was notorisch noch

weniger stattfand, so hätten

doch

immer in ihren Händen nur

1409 Karten sein können. Die 300 mehr

müssen also nothwendig entweder aus ungesetzlicher Verausgabung

an Nicht sänger von Seiten des Comité's, oder aus einer

Nachdrucksfabrik herrühren, deren Betrieb kein Vernünftiger den

fremden Sängern in die Schuh schieben wird. Diese Bemerkung hier

aufzunehmen, waren wir den Festtheilnehmern, die uns darum

ersuchten, schuldig, um sie gründlich gegen den in der

gedachten Erklärung sehr allgemein ausgesprochenen Vorwurf des

„Unterschleifs, der mit diesen Karten getrieben worden“, zu

vertheidigen.

::: ENDE ARTIKEL aus der RHEINISCHEN MUSIK-ZEITUNG

14.8.1852. :::

Und

später dann, ab 1864, auch das ist

wichtig, wurde diese einst einmal "Neue

Geisler-sche Halle" (ja, der neue Bau von 1852) als "Städtische Tonhalle",

Besitzerwechsel also, die Stadt!, Umbaurenovierung bis 1866,

neu geboren und vorher schon so annonciert – die Konzerte nämlich, man

sehe z. B.

am

1.1.1864 in der "Düsseldorfer Zeitung" eine Anzeige für ein Konzert in

der "Städtischen Tonhalle". Das "Städtisch" darf also nicht übersehen

werden! "Tonhalle" allein wäre nach der Übernahme durch die Stadt

(offiziell im Herbst 1863) zu

wenig.

Der GEISLER-SCHE NEUBAU von

1852 wurde 1864 bis 1866 vom NEUEN BESITZER

STADT DÜSSELDORF erneuert:

Also einstmals Neues, 1852, wurde ab 1864 nochmals neu gemacht,

umgebaut,

irgendwie letztlich ja auch (etwas daran) neugebaut.

STEIN ersetzte das HOLZ. Und die STADT DÜSSELDORF war (bereits seit

1863) offiziell der Betreiber der Tonhalle. Nicht mehr der Gastronom

Geisler. Deshalb auch "Städtische Tonhalle".

Wir resümieren: Es gab 1852 bereits zwei Hallen (eine alte wohl

steinerne und kleinere, eine neue aus Holz erbaute und größere)

im Geisler'schen

Garten, man

müsste von beiden Hallen bzw. vom KOMBI-zwei-Hallen-Bau-Komplex eine

Abbildung finden. Das wäre gut.

Die NEUE HALLE bei

GEISLER

im Garten des Garten-Locals wurde 1852 gebaut. (Oder wurden eine ALTE

HALLE und eine NEUE

ANBAUHALLE zu EINER gesamtneuen HALLE fusioniert?) – Denn:

Baue an eine alte

Halle an und erzeuge/erschaffe so eine NEUE Groß-Halle! Lief es so ab?

1852?

OFFENBAR UNGEFÄHR SO JA! – Es gab 1852 zumindest einen Anbau

der neueren Halle an die bereits

existente Halle. Optisch am Ende vielleicht ein Baukomplex, aber dennoch zwei

HALLEN zugleich,

zwei Säle. So wird man es sich wohl vorstellen müssen, bis man ein

(Ab)Bild findet. Eine Zeichnung. Oder sogar ein feines farbiges Gemälde

von der

NEUHALLENKOMBI aus der Düsseldorfer

Schule.

Es blieben irgendwie zwei Hallen parallel existent. Beide waren

aneinandergebaut, zugleich aber dabei immer noch zwei eigenständige

Hallen. Die eine war die ALTE, aus STEIN. Die andere war die größere

NEUE, aus Holz. – So folgert derzeit K. J.

anhand der Infos, die es gibt. (Dazu auch weiter unten noch mehr

Angaben.)

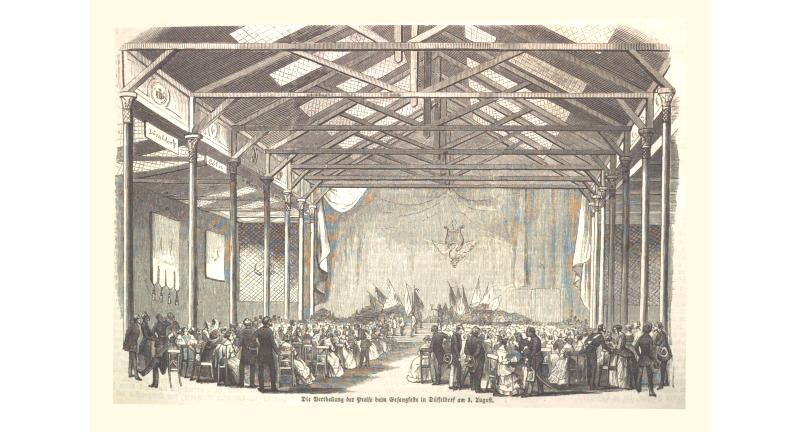

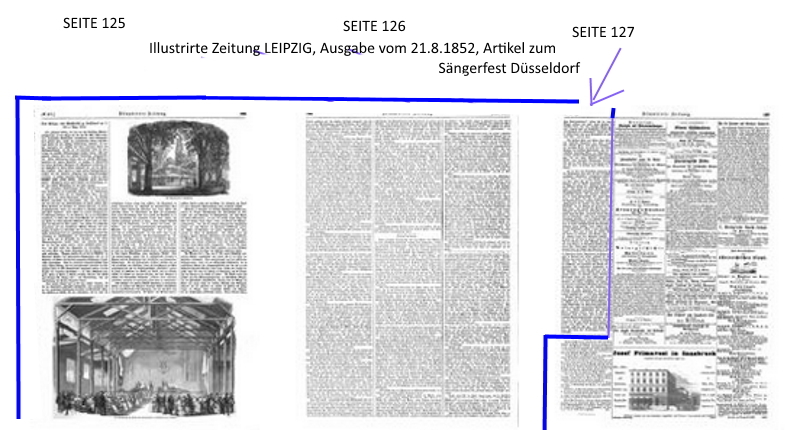

Man kennt eine Abbildung des (ersten?

zweiten? JA, offensichtlich des

zweiten! Des neuen!)

Geisler-schen Saales

von 1852,

allerdings ohne, dass Quelle und Künstler des Stiches genannt werden.

Und

zwar geht es um diese Zeichnung hier. VERMUTLICH ist es die NEUERE

GEISLER'SCHE

HALLE. Diejenige, die 1852 erst erbaut wurde, aus Holz, und zwar

angebaut wurde

.... an die ALTE

GEISLER'SCHE HALLE aus Stein.

In diesem Saal, aus Holz erbaut, von 1852 ff. könnte (( folgt man den

Angaben aus dem

Artikel von Bernhard R. Appel: Geislers

Saal und die

Tonhalle. In: Neue Chorszene. Siehe weiter oben. )) ... und SOLLTE, so denkt K.

J., logischerweise auch das

31.

Niederrheinische Musikfest von 1853 stattgefunden haben. Denn wenn man

1852 neu baute, wird man nicht 1853 nochmals neu gebaut haben, vermutet

K.

J.

Jedenfalls wurde ja laut Bernhard R. Appel eine weitere, neuere HALLE

alias

TONHALLE,

und zwar 1852 ... neben die bereits stehende gebaut.

Es müssten also zwei

Hallen nebeneinander bzw. aneinander gestanden haben. Dort im

Ausflugslokal

Geisler.

ZWEI HALLEN = ALTE HALLE (Stein) und NEUE GROSSE

HALLE (Holz).

Aber welche Abbildung

zeigt welche Halle? ODER GAB ES OPTISCH EINE NEUE FUSIONSHALLE aus Alt und

Neu? Eine Kombi-Halle vielleicht?

Oder doch zwei einzeln noch als solche

erkennbare Hallen, die

lediglich aneinandergebaut waren?

Letzteres scheint der Fall: 1852 wurde eine

neue Halle aus Holz an eine schon vorhandene angebaut. Aber wie sah das

Resultat von außen aus?

Man dürfte dann für das 31. Niederrheinische Musikfest 1853

(Düsseldorf, über Pfingsten) wieder diese neuere GEISLER'SCHE

= "HALLE ZWEI" von 1852 (?) genommen haben, so wäre ganz sicher

anzunehmen. Wegen der Größe.

(Aber: Die Akustik in der NEUEN HOLZ-HALLE war offenbar gar nicht so

gut.)

K. J. hat diese

obige Abbildung zur GEISLER'SCHEN HALLE EINS oder ZWEI (welche ist es?

OFFENSICHTLICH DIE NEUERE HALLE ZWEI! AUS HOLZ.)

auch tatsächlich gefunden: Leider wurde bei Wikipedia bzw. Wikimedia

Commons keine "echte" Quelle

zum Bildnis (Zeichnung, Stahlstich) angegeben. Sehr, sehr vermutlich

handelt es sich aber genau um HALLE ZWEI, die NEUE(RE), ja ... die von

1852. Die Unterzeile Text als Teil der Zeichnung deutet darauf hin. 3.

August (1852). Preise werden überreicht. Gesang(s)fest 1852, Düsseldorf.

Der bei Wikimedia Commons

Hochladende hat das Bild seinerseits aber hier entdeckt:

https://josephjoachim.com/2019/06/01/the-31st-lower-rhine-music-festival/.

Aber auch da, bei der josephjoachim-Webseite steht

kein Wort, wer das Bild / die

Urzeichnung und danach den

Stahlstich erstellt hat. Es gibt auch keine Fundquelle.

WIKIMEDIA COMMONS und josephjoachim.com bringen uns

leider

zur Fundquelle für das Bild/Zeichnung der NEUEN HALLE nicht weiter.

Aber Bernhard R. Appel brachte uns weiter. In seinem

Artikel für die NEUE CHORSZENE, Januar 2012.

:::

Die bedeutende Bild-Quelle zu der bekannten HALLEN-ZEICHNUNG

Geisler-sche Tonhalle (Neubau 1852) ist

eindeutig klar: Dank an Herrn Bernhard R. Appel. :::

K. J. hat das Hallen-Bild von Wikimedia Commons hier

(einige Zeilen weiter) oben am 28.8.2025 auf

800 Pixel Breite verkleinert.

Und hat dank des Artikels von Bernhard R. Appel dieses Bild aber

endlich genau in

der

Ur-Abdruck-Quelle, LEIPZIGER ILLUSTRIRTE

ZEITUNG (neben dem Programmheft von 1852, aber das wurde ja in

Düsseldorf vermutlich vor Ort verkauft oder ausgeteilt) vorgefunden.

Hier sehen wir die Ur-Ansicht aus der

Illustrirten Zeitung, von K. J. auf 600 Pixel Bild verkleinert und

aufgehellt. Wir sehen: Das Bild von WIKIMEDIA COMMONS (weiter oben) und

das

BILD hier, es ist dasselbe Bild, aber in jeweils etwas anderer

Variante. (K. J. hat das untere Bild zudem aufgehellt!)

Wir

dürfen auch annehmen: Die LEIPZIGER ILLUSTIRTE

ZEITUNG

druckte die Zeichnung zur NEUEN HALLE 1852 erstmals für eine deutsche

Öffentlichkeit ab. (Und, immer wichtig, es gab auch noch das

Programmheft in

Düsseldorf

1852 vor Ort mit eben dieser Zeichnung.)

Diese Ilustrierte aus Leipzig sollte fortan an

immer als DIE

deutschlandweite

QUELLE

für die Zeichnung von HALLE ZWEI (NEUBAU) 1852 im Geisler-schen Garten

(= GEISLER-SCHE HALLE NEU) genannt werden. (Das Programmheft jener

Augusttage dürfte

hingegen nicht wie jene Illustrierte an deutschlandweite Abonennten

verschickt worden sein.)

Diese (vermutliche) Ur-Quelle für den allersten öffentlichen Abdruck der Zeichnung in einer

Zeitschrift (abgesehen vom Programmheft des Gesangsfestes 1852,

als Innentitel) zur GEISLER-HALLE

NEU von 1852 nämlich ist, ausführlich, so:

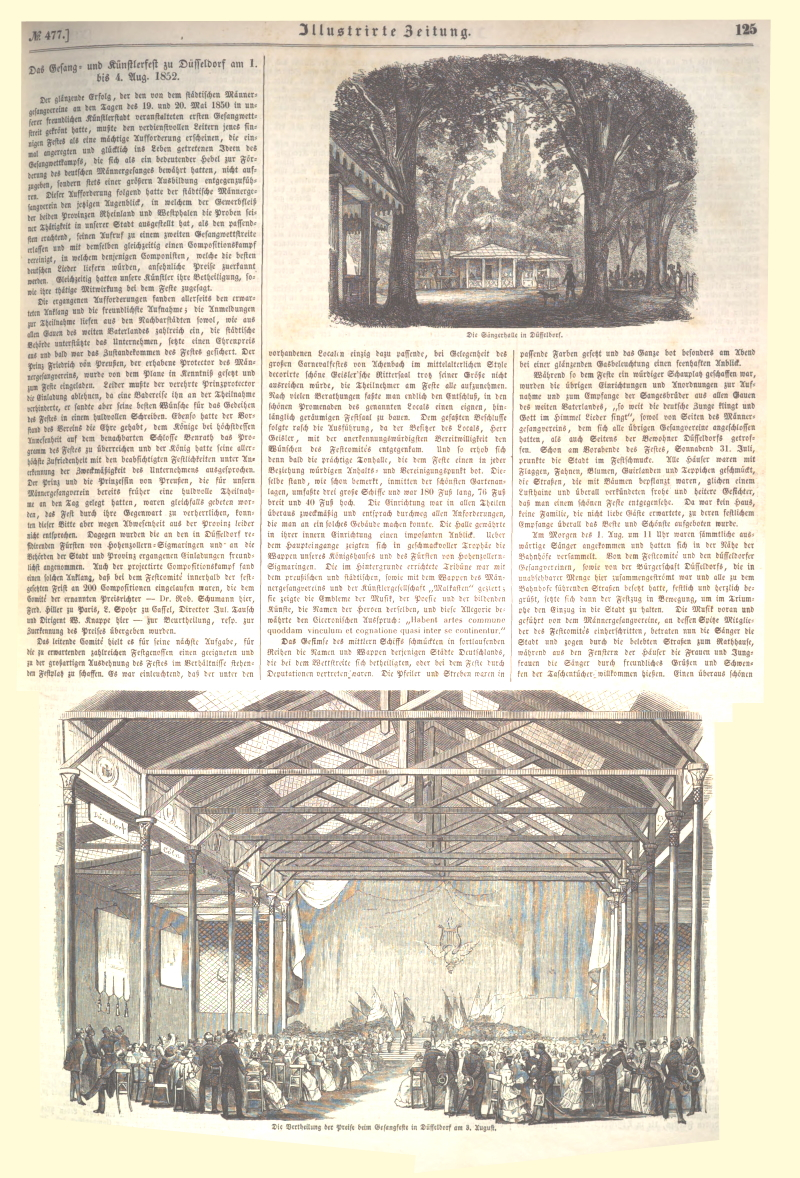

Seite 125

in der (Leipziger) "Illustrirten Zeitung" vom 21.8.1852, Nr. 477, XIX.

Band, NEUE FOLGE, VII. BAND – Der Artikel in der "Illustrirten

Zeitung" geht über 3 Seiten (125 bis 127) und Seite 125 hat sogar

insgesamt

zwei (!!!) Abbildungen. Beide Abbildungen des Artikels stehen auf

jener Seite 125.

In der Unterzeile der größeren Abbildung (siehe

erneut oben

das Bild, die Bilder) steht klein: "Die

Vertheilung der Preise beim Gesangsfeste in

Düsseldorf am 3. August."

Die Jahreszahl 1852 wurde bei Wikimedia Commons handschriftlich von

einer Person auf die Zeichnung hinzugefügt. Aber in der Urquelle

"Illustrirte Zeitung"

fehlt diese handschriftliche Zufügung natürlich. Durch den Zusammenhang

wird allerdings die Jahreszahl 1852 eindeutig. Das Gesangsfest, weshalb

man den Neubau errichtete, war im August 1852, 1.8.1852 bis 4.8.1852.

Leider findet man

keinen

Namen, wer da die NEUE GEISLER-SCHE HALLE 1852 gezeichnet haben könnte

oder wer den

Stahlstich

dazu verantwortete. In der ganzen Ausgabe der "Illustrirten Zeitung"

nicht.

Das Gesangsfest 1852 fand, so liest man, parallel

zur

Provinzial-Gewerbe-Ausstellung für Rheinland und Westphalen statt.

SIEHE

auch

commons.wikimedia.org/wiki/File:The_31st_Lower_Rhine_Music_Festival-1852.png

DAS BILD bei Wiki Commons IST

GEMEINFREI. ![]()

HINWEIS K. J.: In dem

Halbjahressammelband der Illustrirten Zeitung, 1852, 2. Halbjahr, Juli

bis Dezember, gibt es am Ende neben dem Inhaltsverzeichnis auch ein

Illustrationsverzeichnis. In diesem wird (ja!) ein Bild / eine

Illustration

zu der Düsseldorfer Sängerhalle erfasst. Es steht jedoch leider nicht

da, wer das große

Bildnis (auf Seite 125 unten) schuf, welcher

Künstler.

IN DEM BESAGTEN ARTIKEL Seite

125/126/127, auf

127 ist es dann nur noch die linke Spalte von vieren,

in der (Leipziger) "Illustrirten Zeitung" vom 21.8.1852, Nr. 477, "Das

Gesang- und Künstlerfest zu Düsseldorf am 1. bis 4. Aug. 1852." steht

u. a. folgendes:

"[...] Nach

vielen Berathungen faßte man endlich den Entschluß, in den schönen

Promenaden des genannten Locals einen eignen, hinlänglich geräumigen

Festsaal zu bauen. Dem gefassten Beschlusse folgte rasch die

Ausführung, da der Besitzer des Locals, Herr Geisler, mit der

anerkennungswürdigsten Bereitwilligkeit den Wünschen des Festcomités

entgegenkam. Und so erhob sich denn bald die prächtige Tonhalle, die

dem Feste einen in jeder Beziehung würdigen Anhalts und

Bereinigungspunkt bot. Dieselbe stand, wie schon bemerkt, inmitten der

schönsten Gartenanlagen, umfaßte drei große Schiffe und war 180 Fuß

lang, 76 Fuß breit und 40 Fuß hoch. [...]"

Der gesamte Artikel

trägt keinen Verfassernamen. Am Ende gibt es eine Kenn-Nummer für den

Artikel = 7012. – Anbei sieht man die besagte Seite 125 mit den zwei

Illustrationen stark verkleinert. K. J. hat dieses Mini-Abbild der

Seite am

29.8.2025 erschaffen und hier in die Homepage-Seite eingebaut. – Einen

"eignen" Festssaal zu bauen, das könnte meinen: Fürs Singen haben wir

schon einen Saal, aber fürs richtige Singen, für eine mehrtägige

Gesangsveranstaltung ... mit vielen Besuchern, haben wir noch keinen

Saal. (Das ist eine K.-J.-DENKTHESE, weshalb es zwei Säle auf einem

Grundstück

gewesen sein könnten ... und ja auch waren. Offenbar: ein BAU ALT aus

STEIN und ein ANBAU NEU

= 2 HALLEN aneinander. Und die NEUE HALLE aus HOLZ wird größer gewesen

sein. Mehr

Publikum

passte hinein.)

____________________________________

K. J. hat nun auch

die kleinere, zweite Abbildung, die obere kleinere Abbildung, aus der

"Illustrirten Zeitung"

als JPG-Bild erschlossen. Diese Abbildung ist ebenfalls auf jener Seite 125 (hier direkt oben auf

dieser Webpage ist die ganze Seite ja als Mini-Abbild zu sehen) in

der (Leipziger) "Illustrirten Zeitung" vom 21.8.1852, Nr. 477, XIX.

Band, NEUE FOLGE, VII. BAND. ... Zuerst der Kopf der

Ausgabe vom 21.8.1852:

:::

Hier

sind alle

drei Seiten des Artikels zum Sängerfest Düsseldorf 1852 in

KLEIN-Ansicht. 21.8.1852, LEIPZIGER Illustrirte Zeitung. K. J. hat

diese 3- Seiten-Ansicht am 30.8.2025 auf diese Web-Page hier gesetzt.

Und

jetzt folgt, nochmals weiter unten, das

fürs Internet nun hier auch noch erschlossene ... ganz neu

erschlossene, kleinere Bild,

eine Außenansicht der Musikhalle

im Geisler'schen Garten.

Hier aber sieht die HALLE sehr gedrückt aus, klein, gar nicht hoch und

weit.

Sollte das noch die ALTE HALLE EINS (die alte) im Geisler'schen Garten

gewesen

sein? Oder doch bereits die HALLE ZWEI NEU (die neue) ab 1852?

Beziehungsweise der

ADDITIONSBAU HALLE ALT plus HALLE NEU? – Die Dinge

scheinen noch nicht ganz bzw. zu 100 % klar. Man bräuchte

weitere Abbildungen zu der HALLE / den HALLEN: ALTE HALLE,

NEUE HALLE = KOMBIBAU, alles im Geislerschen Garten. – K. J. hat

jedenfalls das andere (noch nicht so bekannte kleinere) Hallen-Ab-Bild

am 28.8.2025

"ausgeschnitten" und auf 800 Pixel verkleinert. Quelle: Seite 125 in der (Leipziger)

"Illustrirten Zeitung" vom 21.8.1852, Nr. 477, XIX. Band, NEUE FOLGE,

VII. BAND – Der komplette Artikel zum Gesangsfest 1852 geht über 3

Seiten (125 bis 127) und hat insgesamt zwei

Abbildungen. – Dieses Bild hier unten ist natürlich ebenso

gemeinfrei. ![]() Außerdem ist auch der Zeitungskopf weiter oben

gemeinfrei.

Außerdem ist auch der Zeitungskopf weiter oben

gemeinfrei. ![]()

Wo also wäre noch eine doppelt und

dreifach gesicherte

Abbildung

von der GEISLER'SCHEN NEUEN HALLE = HALLE ZWEI zu finden, die erst 1852

gebaut bzw. erstellt wurde? (Außenansicht!) Extra neu erschaffen 1852

bereits schon für das Sängerfest des

Jahres 1852 ab 1. August.

Das fragt K. J. [[ Wie gerne würde man ALTE

HALLE EINS und NEUE HALLE = ZWEI nebeneinander auf einem Bildnis sehen!

Beide zusammen im Garten von Geislers Ausflugs-Lokal. ODER WAR ES

OPTISCH EINE

KOMBIHALLE ... die sofort zwei BAUTEN (einen alten, einen neuen) zu

EINEM

NEUEN BAU optisch vereinte? Oder müssen wir eher so denken: ANBAU plus

ANBAU, aber optisch dennoch deutlich als zwei

Gebäudeteile zu erkennen? ]]

ZITAT zum NEUBAU 1852: >>>Hofkonditor Geisler hat sich demnach

bereiterklärt, „das neue Lokal unmittelbar an den

jetzigen großen Saal anzubauen, so zwar, daß die rechte Wand in gerader

Linie an die des alten Saales anschließt, die linke

dagegen soviel, als der neue Saal breiter wird, in den Garten

vorspringt.<<< Düsseldorfer Journal am 30. April

1852. Das ZITAT fand sich bei Bernhard R.

Appel: Geislers Saal und die

Tonhalle. In: Neue Chorszene. Zeitschrift des Städtischen

Musikvereins zu Düsseldorf e. V. Konzertchor der Landeshauptstadt

Düsseldorf, 16. Jahrgang, Ausgabe 1 (Januar 2012), S. 38.

Die neue (TON)HALLE ab 1852, der NEUE GEISLER'SCHE SAAL des Jahres 1852

... war also zugleich ein ANBAU oder ZUSATZBAU an die breits

existierende

Halle. – Ja, es gab demnach dann zwei HALLEN nebeneinander, die beide

auch genutzt

wurden.

Man lese dazu auch dieses ZITAT: >>>Für die

Abonnementskonzerte, die Robert

Schumann von 1850 bis 1853 leitete, wurde jedoch nach dem Neubau der

Tonhalle weiterhin der kleinere Geislersche Saal genutzt, über dessen

Akustik sich die Hamburgerin Louise Japha, Bekannte von Johannes Brahms

und Klavierschülerin von Clara Schumann, in einem Brief an Julius

Schaeffer vom 20. November 1852 positiv äußert: „Der Concertsaal ist

sehr schön und größer als unser Hamburger

Apollosaal; es klingt darin gut, besonders wenn der Saal recht

gefüllt ist, was bisher bei jeder Aufführung der Fall war“.<<<

Das ZITAT fand sich ebenfalls bei Bernhard

R. Appel: Geislers Saal und die

Tonhalle. In: Neue Chorszene. Zeitschrift des Städtischen

Musikvereins zu Düsseldorf e. V. Konzertchor der Landeshauptstadt

Düsseldorf. 16. Jahrgang, Ausgabe 1 (Januar 2012), aber S. 40.

:::

Autor Bernhard R. Appel (Großen Dank für seine Recherchen!) nannte

jedoch endlich die

exakte Bild-Quelle ((wurde weiter oben schon angesprochen)) für

die (neue) Geisler'sche Halle des Jahres 1852: Denn

Fußnote 13 und 14 bei ihm, bei Appel, sagen Folgendes: "13 Eine Außenansicht der Sängerhalle

findet sich auf dem

Innentitel des Programmheftes Grosses Gesangfest. Gesangwettstreit,

Compositionskampf, Concert

und Grosses Künstlerfest der

Gesellschaft Malkasten am 1., 2. 3. und 4. August 1852. Programm und Festordnung

[...], Düsseldorf [1852].

Diese Darstellung findet sich auch in der Berichterstattung Das

Gesang= und Künstlerfest

zu Düsseldorf am 1. bis 4. August 1852 in der Jllustrirten Zeitung, Nr.

477, S. 125. UND

14 Beschreibung und Abbildung dieser

1847 gebauten Sängerhalle vgl. K. F. E. Langenhoff, C. Seebach, De

Muzen omsingeld. Musis sacrum 1847-1983, Arnhem 1983, S. 7ff. [[ach so: ARNHEIM

war ein

Vorbild für

die Architektur der (NEUEN) GEISLER'SCHEN HALLE ZWEI von 1852]]

– Appel

hat zur NEUEN HALLE ZWEI weiter herausgefunden: >>>Die Maße des mit dem Namen Tonhalle

belegten neuen Gebäudes veröffentlicht das Düsseldorfer Journal am 30.

April 1852: Hofkonditor Geisler hat sich demnach bereiterklärt, „das

neue Lokal unmittelbar an den jetzigen großen Saal anzubauen, so zwar,

daß die rechte Wand in gerader Linie an die des alten Saales

anschließt, die linke dagegen soviel, als der neue Saal breiter wird,

in den Garten vorspringt. Das Mittelschiff der neuen Sängerhalle wird

40 Fuß breit [ca. 12,5 m], die Seitenschiffe 20 Fuß breit [ca. 6,3 m]

und die Länge des Ganzen soll sich soweit ausdehnen, daß für etwa 5000

Personen Raum im Innern ist“.<<< 5000 Personen !!! Wow !!! Sagt K. J.

_____________________________________________________________________________

Düsseldorf.

___________________________________________________________

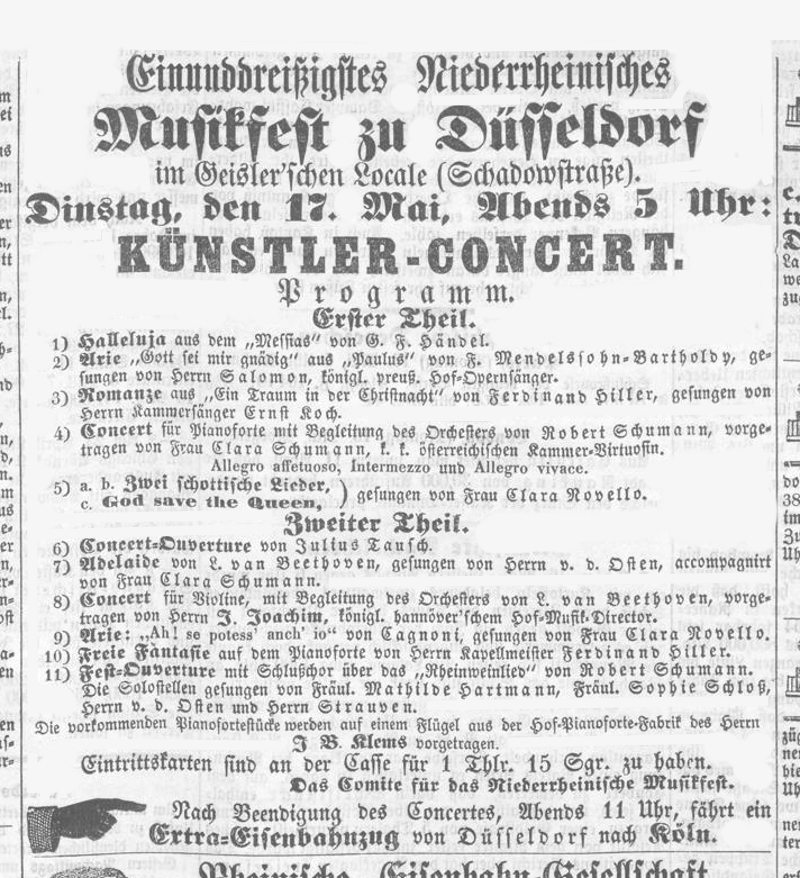

* Düsseldorf, 16. Mai. Nachdem gestern der Messias unter großem Beifall aufgeführt worden und mit der heutigen Aufführung das allgemeine Fest schloß, ist für Dienstag das Programm des Künstler-Concertes wie folgt, festgesetzt:

1) Hallelujah aus Messias von Händel. Diese Piece erregte schon gestern einen ungewöhnlich starken Applaus.

2) Arie „Gott sei mir gnädig“ aus Paulus von Mendelssohn, vorgetragen von Hrn. Salomon, der sich gestern durch seinen reinen Baß auszeichnete und Alle zur Bewunderung hinriß.

3) Romanze aus „Ein Traum in der Christnacht“ von Hiller, gesungen von Hrn. Koch.

4) Clavier-Concert von Schumann, gespielt von Frau Clara Schumann. Bei der bekannten Virtuosität der Künstlerin erwarten wir von diesem Stücke einen herrlichen Kunstgenuß.

5) 3 Lieder, schottisch und englisch, von Frau C. Novello gesungen.

6) Werden wir eine Ouvertüre von unserm jungen talentvollen Tausch hören.

7) Adelaide von Beethoven, welche Hr. v. d. Osten singt und Frau Schumann accompagnirt.

8) Violin-Concert von Beethoven, von Joachim gespielt.

9) Eine Arie, gesungen von Fr. Novello.

10) Eine freie Clavier-Fantasie von Hiller, der in diesem Genre bekanntlich Meister ist.

____________________________________________________________________________

Polizei-Verordnung.

Auf Grund des §. 5 des Gesetzes über die Polizei=Verwaltung vom 11. März 1850 wird für die Tage des 15. 16. und 17. Mai c., während des hierselbst stattfindenden 31. Niederrheinischen Musikfestes, zur Sicherung der freien Passage Folgendes verordnet:

1. Alle Gefähre, welche Personen nach dem Geisler'schen Garten=Lokale bringen, müssen von dem Flingerthore her anfahren und nach dem Jägerhofe hin, durch die Jacobistraße, abfahren.

2. Alle unbesetzte Gefähre, welche Personen vom Geisler'schen Lokale abholen wollen, müssen von dem Jägerhofe her durch die Jacobistraße anfahren und die Schadowstraße entlang abfahren.

3. Die Aufstellung von Gefähren am Geisler’schen Lokale und in der Nähe desselben, darf nur nach specieller Anordnung der dorthin beorderten Polizeibeamten erfolgen.

4. Um alle Straßenecken und im Gedränge muß im Schritt gefahren und geritten werden.

5. Wer gegen diese Verordnung fehlt, verwirkt eine Geldstrafe von 1—3 Thaler.

Düsseldorf, den 12. Mai 1853.

Der Königl. Polizei=Direktor.

Der Bürgermeister, A. A.

Hammers. Reinecke,

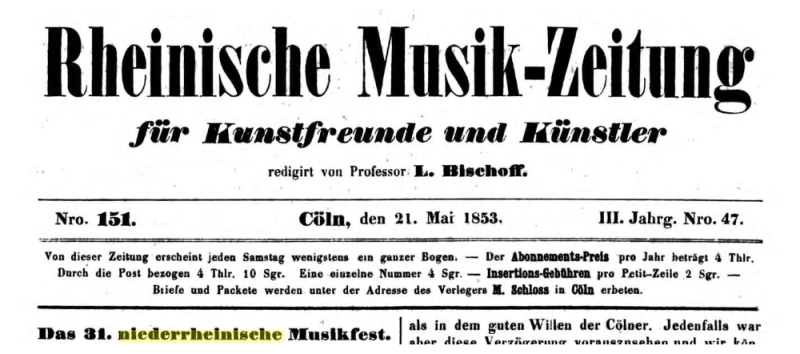

Der folgende ARTIKEL zum 31. Niederrheinischen MUSIKFEST 1853 erschien am 21.5.1853 und 28.5.1853 und 4.6.1853, also in 3 Ausgaben, als FORTSETZUNG: Römisch I. (21.5.1853) und II. (28.5.1853) und III. (4.6.1853) K. J. hat diesen Artikel (alle 3 Teile) samt 1. Zeitungskopf (21.5.1853) als JPG-Bild am 12.9.2025 als offenen Internet-Text in diese Web-Seite hier hineingestellt.

QUELLE: "Rheinische

Musik-Zeitung für

Kunstfreunde und Künstler"

-- redigirt von Professor L. Bischoff.

Nro. 151. Cöln, den 21. Mai 1853. III.

Jahrg. Nro. 47.

fortlaufende

Paginierung im Jahrgang: Seiten 1201,

1202, 1203

Von dieser

Zeitung erscheint jeden Samstag wenigstens ein ganzer Bogen. – Der

Abonnements-Preis pro Jahr beträgt 4 Thlr. Durch die Post bezogen 4

Thlr. 10 Sgr. Eine einzelne Nummer 4 Sgr. – Insertions-Gebühren

pro Petit-Zeile 2 Sgr. – Briefe und Packete werden unter der

Adresse des Verlegers M. Schloss in Cöln erbeten

Als nach einer dreijährigen Unterbrechung die Stadt

Aachen im

Jahre 1851 die Feier des niederrheinischen Musikfestes an den

Pfingsttagen wieder aufnahm, da freuten wir uns im Interesse der

Kunst und des Rheinlandes dieser Wiedergeburt eines Festes, das

wir fast ein Menschenalter hindurch als mit der Frühlingsfeier am

Rhein innig verbunden zu betrachten gewohnt waren. Der Erfolg bewies,

wie tief die Liebe zu diesem vaterländischen Kunstinstitut

wurzelte: die Theilnahme war über alle Erwartung zahlreich.

Dennoch ging das Jahr 1852 wiederum ohne Musikfest vorüber: – die

Stadt Cöln, an der die Reihe war, hatte nicht den – – ja, was

hatte sie denn eigentlich nicht ? die erforderlichen musikalischen

Kräfte, um den Stamm zu bilden P Ei! ein Chor von 250–300 Stimmen

und ein Orchester mit 24 Violinen u. s. w. dürften wohl dazu

hinreichen. Aber ein Lokal P Freilich – der GürzenichSaal

fasst nur 4000 Menschen, dass ist wahr – und es sind erst 9 Mal die

Musikfeste darin gehalten worden – wer weiss, wie es das

zehnte Mal geklungen hätte? Aber halt: der Umbau desselben war

beschlossen, er sollte im vorigen Frühjahr in Angriff genommen

werden. Er ist zwar auch heute nur noch Plan oder Idee, wie die

Menschen zu sagen pflegen – unstreitig aber nicht nur eine

schöne, sondern auch eine für Cöln durchaus nothwendige Idee: und

wenn der Mensch sein Leben für eine Idee opfern soll, warum nicht

auch ein Musikfest? So fiel das vorjährige Fest einem Projekte

zum Opfer, dessen schnelle Verwirklichung übrigens dem Vernehmen

nach anderswo Hindernisse fand, als in dem guten Willen der Cölner.

Jedenfalls war aber diese Verzögerung vorauszusehen und wir könmen

Cöln nicht völlig freisprechen: entweder kennt es seine Bedeutung

für die musikalischen Zustände in Deutschland noch nicht, oder, was

wahrscheinlicher ist, es ist noch nicht darüber im Klaren, was

zu thun ist, um eine solche Bedeutung zu bewahren und zu

erhöhen.

Düsseldorf,

in seinen musikalischen Kräften gar nicht mit

Cöln zu vergleichen, besonders bei der Erlahmung und Entmuthigung,

ja Zerrissenheit derselben in neuerer Zeit *), hat es dennoch

für eine Ehrensache gehalten, das Musikfest aufrecht zu erhalten,

hat das Unternehmen mit Muth in die Hand genommen und mit Glanz

durchgeführt. Das Comité verdient deshalb den vollen Dank aller

Musikfreunde sowohl für die zweckmässigen Anordnungen, als für das

Vertrauen, welches es auf den Namen „niederrheinisches

Musikfest“ gesetzt, und welches durch das Herbeiströmen einer

Menge von Künstlern und Kunstfreunden von nah und fern vollständig

gerechtfertigt worden ist. Von Orchesterdirigenten und

Componisten begrüssten wir unter den Zuhörern u. A. die Herren

Seghers und Gouvy aus Paris, Jüllien aus London, Schnyder von

Wartensee aus Frankfurt, Verhülst

aus Rotterdam, Winkelmeier

aus Heidelberg, C. Müller aus

Münster, E. Frank und C. Reinecke aus

Cöln, Schornstein I. und Weinbrenner aus Elberfeld, Schornstein II.

aus Barmen, Lenz aus Coblenz,

Kirchner aus der Schweiz, Al. Schmitt

d. Jüng.

*) S. unten den Bericht über die musikalischen Zustände in Düsseldorf, den wir einige Wochen vor dem Musikfest aus ehrenwerther und unparteiischer Feder erhalten haben.

aus Frankfurt u. s. w. Die

Aufführungen

und selbst die Proben waren zahlreich besucht, besonders an den zwei

letzten Tagen, und der Andrang von Fremden in der Stadt überhaupt so

gross, dass es vielen unmöglich war, an den Mittagstafeln der

Gasthäuser Platz zu finden.

Das Fest fand in der neu erbauten

Tonhalle im Geisler'schen Garten statt. Wenn dies Gebäude auch nicht

eben besonders günstige akustische Verhältnisse hat, so

gewährt es gegen den frühern Saal doch den grossen Vortheil eines

unbeschränkten Raumes, indem es bei bequemer Aufstellung einer

Tonbühne für 6–700 Personen noch 1780 numerirte Sitzplätze für

die Zuhörer fasst.

Die vereinigten musikalischen Kräfte bildeten

eine imposante Masse von 650 Mitwirkenden, wovon die Vocalpartie 490,

die Instrumentalpartie 160 zählte. An künstlerischer Tüchtigkeit

stand die letztere jedoch weit über der erstern. Damit wollen

wir nicht sagen, dass der Chor ungenügend gewesen wäre; im

Gegentheil, er war gut in seinen Bestandtheilen, allein dem Ganzen

fehlte es an Sicherheit, an Zuversicht, an Dreistigkeit, an

Schwung und Freudigkeit. Trotzdem machte das Material der

klangvollen Stimmen eine schöne Wirkung, welche jedoch durch

längeres Studium, und theilweise durch eine energischere

Leitung, zu höherm Grade hätte gesteigert werden können.

Düsseldorf selbst hatte dazu 163 Sänger und Sängerinnen gestellt,

die Fremde sich mit 487 betheiligt, wobei Cöln mit 74, Aachen mit

48, Barmen mit 45, Elberfeld mit 39, Mühlheim a. d. Ruhr mit 25,

Wesel mit 20, Bonn mit 11, u. s. w. Das Verhältniss der Stimmen war

121 Soprani, 77 Alti, 133 Tenori und 159 Bassi. Der Alt trat trotz

des Abstands der Zahl nicht vor dem Sopran zurück, indess würden

12–20 Knabenstimmen – und die wären doch wohl aus dem Gymnasium

u. s. w. zu haben gewesen – die Wirkung bedeutend erhöht haben.

Im

Orchester war Alles gut und Vieles ganz vortrefflich. Unter den

65 Violinisten, angeführt von dem Concertmeister Hartmann aus Cöln,

begegneten wir glänzenden Namen, wie vor allem Joachim aus

Hannover und Pixis aus Cöln;

dann Becker aus Düsseldorf, Gleichauf

aus Brüssel, von Wasielewski

und Mohr aus Bonn, Wenigmann I.

und II. aus Aachen u. s. w.; die zweiten Violinen führte Derckum

aus Cöln, die Bratschen (27) Musikdirektor Weber aus Cöln, dabei u.

A. die Hrn. Kochner aus

Düsseldorf, Meckum aus Cöln, Reimers II.

aus Bonn; an den Violoncelli (25) die Herren B. Breuer aus Cöln,

Bockmühl aus Düsseldorf, Reimers II. aus Bonn, Wenigmann IlI.

aus Aachen u. s. w.; an den Bässen (12) A. Breuer aus Cöln, Sachar

aus Frankfurt a. M. u. s. w. Die Blasinstrumente in Holz und Blech

durchweg gut, zum Theil, wie Oboe, Fagott, Trompete,

vortrefflich.

Dirigenten waren am ersten Tage Robert Schumann,

am zweiten Ferdinand Hiller,

am dritten trat auch Jul. Tausch

aus

Düsseldorf für eine Ouvertüre von seiner Composition und zwei

Sologesangstücke dazu. Wir müssen es im Interesse der

Musikfeste durchaus missbilligen, wenn man bei Uebertragung der

Direction Lokalverhältnisse und persönliche Rücksichten walten

lässt. Schumann – bei aller Achtung vor seinem genialen

Compositionstalent – ist kein Dirigent, was man in Düsseldorf

auch recht gut weiss: er mochte immerhin seine eigenen Compositionen

dirigiren, das war genug. Und Tausch,

den wir als strebsamen und

talentvollen Musiker achten, ist noch nicht bedeutend genug, um auf

den Ankündigungen als Leiter eines niederrheinischen

Musikfestes neben Hiller und Schumaun genannt zu werden. Der

wirkliche Festdirigent konnte nur Hiller sein, weil er allein alle

Erfordernisse in sich vereinigt, die den Dirigenten machen.

Dergleichen städtische Verhätschelungen müssen vor der Würde der

Kunst an Musikfesten verschwinden. Was sollten wir in Cöln anfangen,

wenn wir bei einem zukünftigen Musikfeste neben dem eigentlichen

Festleiter die sechs bis acht hier lebenden Vereins- und

Orchesterdirigenten alle mit Direktion bedenken und auf den

Zettel drucken lassen müssten??

Der erste Tag des Festes, Sonntag

den 15. Mai begann mit der Aufführung einer neuen Sinfonie von Rob.

Schumann.

In diesem Werke begrüssen wir mit Freuden eine

geniale

Tonschöpfung des berühmten Meisters; in ihr ist Alles vereint, was

einem musikalischen Kunstwerke das Gepräge der Ursprünglichkeit

und Schönheit giebt. Da staunen wir nicht vor der künstlichen

Bearbeitung von Motiven ohne melodischen Gesang, da werden unsere

Nerven nicht erschüttert von schroff einschneidenden Harmonien, da

wenden wir uns nicht ab vor einer zur Manier gewordenen

Sonderbarkeit der Tonschlüsse – nein, in dieser Sinfonie

treten gleich von vorn herein Tongestalten uns entgegen, welche nicht

der grübelnde Verstand geschaffen, sondern die dem

überquillenden Born des innersten musikalischen Lebens wie

Meerjungfrauen entsteigen, welche durch die Liebe

eine

Seele bekommen haben. Und sie ziehen uns immer mehr zu sich hin,

sie umschlingen sich zu herrlichen Gruppen, bei denen wir nicht

wissen, ob ihre schönen Formen oder ihre lieblichen Gesänge uns am

meisten fesseln, und immer umspült sie in mannichfaltigen, reizenden

Figuren die stets klare, selbst im Aufschäumen helle und

durchsichtige Woge der Töne. Die Sinfonie, deren Haupttonart D moll

ist, besteht aus Einleitung,

Allegro, Romanze, Scherzo und Finale

in

Einem Satz, wird ohne Unterbrechung durchgespielt, ist jedoch

keineswegs zu lang, da jeder Satz – vor allem aber die Romanze und

das Scherzo, welche von wunderbarer Schönheit sind – sowohl die

Aufmerksamkeit fesselt als Fantasie und Gemüth in Anspruch nimmt.

Der Erfolg war denn auch ein ganz ausserordentlicher und bestätigte

den oft von uns ausgesprochenen Satz, dass bei guter Aufführung das

wahrhaft Schöne in der Musik auch bei dem ersten Hören uns sogleich

ergreift und mit Macht in unser Gefühl dringt. Von allen

Instrumentalwerken, welche für das niederrheinische Musikfest

componirt oder zum ersten Male auf demselben aufgeführt worden

sind, gebührt diesem unbedingt die Palme. Möge Düsseldorf stolz

darauf sein, einen Tondichter wie Robert Schumann zu seinen

Mitbürgern zu zählen! Das Schaffen

ist dessen Beruf: und wer

von Einem, den der Genius dazu geweihet hat, verlangt, dass er

sich auch in allen praktischen Dingen wie andere Erdensöhne gebaren

solle, der verkennt eben die Natur des Genius. Aber Eins dürfen

wir nicht verschweigen, Eins müssen wir Schumann zmrufen: „Schaue

rückwärts! Werde wieder, was Du warst, stosse die holden

Melodien nicht absichtlich von Dir, wenn sie Dich suchen wie vormals,

vergrabe Dich nicht in das struppige Dickicht, wo die Ungethüme und

absonderlichen Gebilde hausen, durchziehe wie sonst den hohen

lichten Eichenwald, in den der blaue Himmel hereinblickt und auf

dessen grünen Matten die Sonnenstrahlen wärmen und treiben!“ Und

wie kominen wir zu diesem Zuruf P Weil diese Sinfonie, die uns

entzückt hat, nicht jetzt, sondern vor

acht bis zehn Jahren

geschrieben ist und von Schumann selbst vielleicht zum Begrabensein

bestimmt war! Jetzt wird sie hoffentlich so bald wie möglich

gedruckt; dann wird sie im nächsten Winter durch ganz

Deutschland wandern und ganz Deutschland wird in unsern Ruf

einstimmen.

Fortsetzung

vom Artikel zum 31. Niederrheinischen Musikfest 1853 erschien in der

nächsten Ausgabe der

Rheinischen Musik-Zeitung

Die Ausgabe vom 28. Mai 1853

fortlaufende

Paginierung im Jahrgang: Seiten

1209, 1210, 1211, 1212

QUELLE: Nro. 152. Cöln, den 28. Mai 1853. III. Jahrg. Nro. 48.

Nach der Sinfonie von R.

Schumann folgte die Aufführung von Händels

Messias.

Hier drängt

sich von vorn herein die Frage auf: „Wie weit soll man bei der

Aufführung von Händel'schen Oratorien im Concertsaal – nicht

in der Kirche – die Pietät in Bezug auf die Ganzheit des

Werks treiben?“ – Wir antworten ohne im geringsten zu

zögern, dass wir - nicht zu denjenigen gehören, welche die

Unantastbarkeit desselben predigen: wir halten es im Gegentheil für

wahre Pietät, seine Längen zu verkürzen, seine Schwächen dem

Blick zu entziehen, um das grosse und erhabene Schöne desselben

nicht bloss in den bestäubten Partituren für Wenige, für Musiker

und Kenner, sondern für das allgemeine Kunstleben, für die Anregung

der ganzen Masse der gebildeten Kunstfreunde zu erhalten und von

Zeit zu Zeit wieder lebendig zu machen. Der Zorn der eingefleischten

Klassiker, oder richtiger gesagt Alterthümler, über Auslassungen

und Verkürzungen wäre nur dann berechtigt, wenn von einem

historischen Concerte die Rede

wäre, das uns z. B. den Messias

gerade wieder so vorführte, wie Händel ihn erst seinem Könige in

der leeren Kirche, und nachher den grossen zahlreichen Gemeinden von

Dublin und London vorgeführt hat. Da dies aber gar nicht mehr

möglich ist, da wir im Messias gar nicht mehr den reinen Händel,

sondern Händel und Mozart hören, so begreife ich nicht, wie die

Pietät, welche auf der einen Seite ruhig zusieht, dass der

ursprüngliche Leih in einer neuen Draperie als ein ganz anderer

erscheint, sich wie rasend gebärden dürfe, wenn man einen Schritt

weiter geht und der einmal doch schon modernisirten Gestalt auch noch

den Zopf abschneidet. Wir wünschen und verlangen, dass Händel den

grossen Concerten und namentlich den Musikfesten in Deutschland

erhalten werde, aber eben deswegen ist es an der Zeit, seine Werke

nach richtigen Grundsätzen zu verkürzen und zusammenzuziehen:

– dies ist jetzt eben so nöthig, um ihn uns zu erhalten, als vor

30 bis 50 Jahren eine ergänzende Instrumentirung bereits ein

Bedürfniss geworden war.

Dazu kommt, dass jedem Unbefangenen

bei Durchsicht der Händel'schen Werke die Ueberzeugung nicht

fern bleiben kann, dass bei ihm die ästhetische Kunstform des

Oratoriums als eines Ganzen keineswegs vollkommen ist, dass von

der gepriesenen Einheit der Handlung oder der Idee, die durch

Auslassungen zerrissen werde, u. dgl. m. eigentlich nicht die

Rede sein kann. Mit Ausnahme des Samson lässt sich in allen

seinen Oratorien ein Mangel an Einheit und Steigerung

nachweisen, und eine Menge von Nummern, welche wir als

nothwendige Bestandtheile des Kunstwerks hinnehmen sollen, verdanken

ihre Entstehung und Einordnung nichts anderm, als dem zur Zeit

geltenden musikalischen Zuschnitt und den Concessionen an den

damaligen Geschmack. Auch ist es bekannt genug, dass Händel Arien

aus seinen Opern in die Oratorien aufnahm und in den Oratorien selbst

Chöre aus einem in das andere versetzte, wie z. B. den prächtigen

Siegsgesang in G dur aus dem Maccabäus in den Josua.

Bei

Messias ist nun noch etwas Anderes in Betracht zu ziehen. Händel

fasste seinen Vorwurf ganz anders auf, als einige Jahre später

Klopstock. Wenn dieser das ganze Leben und die Wirksamkeit des

Messias in epischer Folge darstellen und entwickeln

wollte und dabei an der Natur des Stoffs scheiterte, so fertigte

Händel die Zumuthung eines Englischen Bischofs zu etwas Aehnlichem

sehr energisch ab und fühlte ganz richtig, dass sowohl eine

epische Schilderung der Begebenheiten als eine dramatische

Darstellung derselben die Grösse des Gegenstandes niemals

erreichen würden. Er verwarf deshalb Beides und beschloss, nicht die

That, sondern die Idee der Erlösung durch die Kunst zu

verherrlichen. So musste denn das lyrische

Element vorwalten und

Händels Messias ist weit mehr eine grossartige Cantate, als ein

Oratorium – das Werk spricht die beseligenden und wehmüthigen

Gefühle der christlichen Menschheit über Geburt und Opfertod

des Heilandes, Ausbreitung des Evangeliums, Erlösung und ewiges

Leben aus, und will den Trost des Glaubens in die Herzen tragen auf

den Schwingen derjenigen Kunst, welche vor allen andern im

Stande ist, die Sehnsucht des menschlichen Gemüths nach Vereinigung

mit Gott auszusprechen.

Dadurch unterscheidet sich der Messias ganz

bedeutend von andern Händel'schen Oratorien. Samson, Judas

Maccabäus, Josua, Israel in Aegypten sind grossartige dramatische

Kunstgebilde. In ihnen ist eine Fülle von Handlung, im Messias

nichts als ein unendlicher Reichthum von Empfindungen und Gefühlen,

der Andacht, Hoffnung, des Schmerzes, des Trostes in der Liebe

Gottes, des Triumphes über das Reich des Herrn, der Zuversicht auf

ein ewiges Leben. Der Messias ist deshalb rein kirchlich und – es

muss einmal gesagt werden – er passt von allen Händel'schen Werken

am wenigsten für den Concertsaal, womit wir jedoch keineswegs ihn

von grossen Concertaufführungen ganz und gar verbannen wollen,

eben so wenig als Bach'sche Cantaten und Cherubini'sche und

Beethoven'sche Messen. Wir wollen mit diesem Ausspruch nur unserm

Ziele näher rücken.

In diesem Charakter des Messias nämlich liegt

nun eben der Grund, weshalb bei aller Vortrefflichkeit der

Composition dennoch eine gewisse Eintönigkeit vorhanden ist,

deren auf die Dauer ermüdende Wirkung schwerlich zu leugnen

sein dürfte. Das menschliche Gemüth hält eine zu lange andauernde

Spannung seiner höchsten Gefühle, namentlich in der Aufregung

durch Musik, nicht aus. Der Messias ist wie ein Dom von tönendem

Erz: die Stürme eines abgeschiedenen Jahrhunderts sind an ihm

spurlos vorübergegangen und er wird unter den Stürmen der kommenden

nicht verwittern. Gewiss, die Hallen eines gothischen Domes – wir

wollen im Bilde bleiben, das uns ja doch ohnedies so nahe liegt –

ergreifen uns mächtig und wunderbar: aber verweilen wir taglang in

ihren noch so herrlichen Gewölben, so sehnt sich die Seele doch nach